四月与五月之交,我完成了人生中迄今为止最惊心动魄的一次冒险。与通常的冒险经历不同的是,一般的冒险人们总愿意在往后的岁月里反复回忆甚至加工,但我的这次冒险我希望此生永远的忘记,但我又明白,之所以我如此迫切地想要忘记,是因为这段经历将会不可逆地影响我一生。

过去的那个少年已经被这场冒险所杀死,我只是作为一个旁观者,在叙述一个已经去世了的人在那几天的经历。

这场冒险的源头还要从 3 月开始说起。

3 月初,我在北京出差,在返回上海的前两天,当时因为北京有人在乌克兰大使馆门口献花,导致三里屯的使馆区莫名其妙被政府封了。我和朋友那天晚上临时起意,打算去现场看看,于是就绕着乌克兰大使馆走出了一个方形的圈。这件事情与后面发生的事情并没有什么直接的联系,但它确是我在中国境内拥有的最后一次自由行走的经历,而我在三里屯画下的这个圈,也成为了后面发生的事情的一个隐喻。

2022 年 3 月 4 日,我从北京回到上海,而这一天北京办公室却检测出了一例阳性,导致我回到上海后被判定为所谓的「高危筛查人员」,于是就开始了原定于 14 天的居家隔离。然而从 3 月 16 号开始,整个打浦桥街道开始出现了非常多核酸异常的情况,我小区在内的相当一部分小区变成了所谓的封闭管理。每天都需要做一次核酸,但是小区里的居民此时并不知道问题的严重性,甚至我怀疑连居委会都不见得知道真实的核酸异常数据,所以在做核酸时,大家有说有笑,许多老头老太甚至在排队时都不戴口罩。

当时所有人的预期是,所谓的 2+12 封闭管理就是只需要小区被封闭两天而已。这对于年轻人来说,可能平常出小区的频率也就两天一次,所以几乎没有任何影响。并且此时我们依然可以在小区内自由活动,去门口取外卖。

3 月 18 号,这是原定小区解除封闭管理的一天,而我个人也早已满足了 14 天的居家隔离要求。那天中午,我兴冲冲地跑下楼,想要去商场里面吃一顿好的,结果发现小区并没有如期的解封,反而是又贴了一份继续 +2 的通知。此时我的愤怒在于它打破了我们原先的预期,导致原先的欢喜落空,但我依然相信只要再坚持两天就能解封。

3 月 20 号的时候,我楼道门突然在毫无事先通知的情况下被一道铁链锁住。试图去推开一道推不开的铁门,这种屈辱感和无力感永生难忘。

20 日晚上等了 2 个小时,才吃到已经在外面冻冰了的鳗鱼饭,21 日中午又等了 2 个小时拿不到外卖然后吃的泡面的时候,而当天晚上彻底外卖就没送过来了。那时候才第一次知道原来饿久了,眼睛会花手会抖。不知道明天会发生什么,但当天晚上我就把恒生指数的基金清仓了。

23 日已经彻底放弃了外卖这件事情,中午八宝粥,晚上吃泡面加饼干。接下来的每一天都接近于此。点外卖几乎只能靠金钱加上运气,偶尔会有一些商贩“违规”在外卖平台上上线一些熟食之类的东西,那时候偶尔才能够有一点加餐。甚至有一次还抢到了能够让我吃上两天的两桶麦当劳全家桶。

再接着就是大家所熟知的 4 月开始上海进入事实上的全面封城状态。

我所在的黄浦区,在整个上海属于重灾区,而我的小区又是黄浦区的重灾区,我所在的楼栋又属于小区里的重灾区,先于上海绝大部分小区率先封闭管理。上海发布每过几天通报一次我楼栋有了新的阳性。截止我离开的时候,楼栋里阳性户数至少也有 30%,悲观估计可能多达 50%。

4 月 18 号的时候,我明白自己不可能继续这种生活,开始规划逃离上海的行程,于是给居委打了电话咨询了开出门证的要求,让我意外的是,虽然我的楼栋形势严峻,但是给我的要求却还算合理(当然事实证明我天真了):

- 楼栋 7 天无阳性

- 48 小时核酸阴性

- 全程闭环车运输

- 前序航班到达

其中其他几项都可以通过花钱解决,唯独所在楼栋七天无阳性这一项对我来说充满了不确定性。对于在上海的绝大部分人来说,这个要求确实并不过分,也很容易达到。但对于我这栋重灾楼来说,就需要时刻算着一个 7 天的窗口期,到了窗口期立马走。

我们楼上一个阳性是 4 月 14 号出现的,所以下一个 7 天窗口期是 4 月 22 号,但是好巧不巧 21 号又出了阳性,所以需要等到 4 月 29 号。

4 月 29 号是五一假期前最后一个工作日,我在上午 10:30 兴奋地给居委打了电话,结果居委却告诉我还要再加 7 天监测期才能给我开出门证。得知这个消息的时候,我已经彻底愤怒了,甚至询问居委,如果我现在从楼上跳下去,断了条腿,总能够开出门证让我出门吧。好在我前期做了一些功课,也给市民热线打过电话,大体摸清楚了这个所谓的离沪政策,根本毫无政策可言,责任和风险完全丢给了当地居委,所以我需要做的是给她传达足够大的压力,超过她放我出去的风险为止,才能拿到我需要的出门证。所以虽然事实上我根本没法打通街道办的电话,但我还是告诉居委街道办给我的政策就是 7 天无阳性,她必须要给我出去。由于上午居委还要出去做核酸,所以给我答复说晚些时候再和街道办确认下。

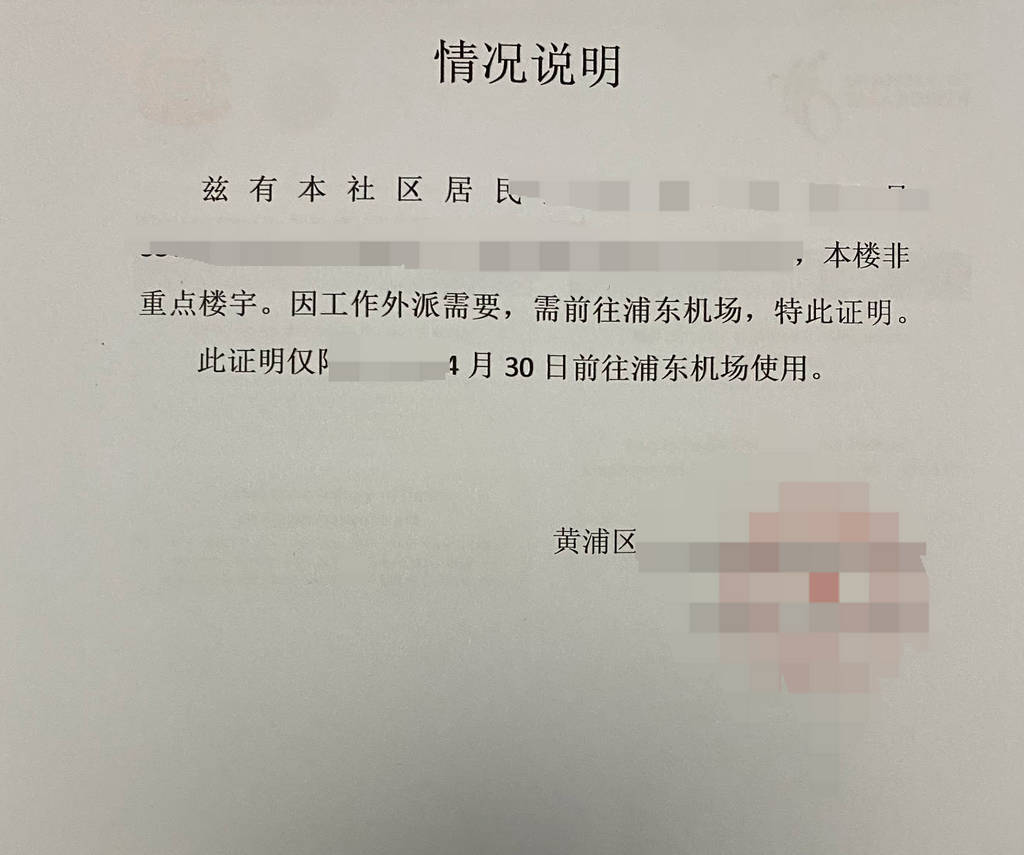

到了晚上 7:30,我当时心中已经不抱有任何希望了,开了瓶啤酒,准备在家里过五一。但是我还是给居委打了电话,让我惊讶的是,此时居委却松口愿意给我出门证了,并且由于第二天她还要早起做核酸,愿意当天晚上就把第二天的证给我。我花了 30 分钟,写好了承诺书,定了 5 月 2 号的从香港转机到目的国的机票,并且花了 1500 块钱订好了第二天早上 9 点前往浦东机场的包车。把她需要的所有材料都准备在一个 U 盘里,跑到居委会。在门口等了 20 分钟,最终拿到了我梦寐以求的出门证。

我无法用言语形容我拿到这张出门证的时候有多么高兴,甚至和我姐说,我就算我拿到北大的录取通知书都不会有这么高兴。直到现在,我还记得那天居委会门口空气的味道,我对居委会大妈说了不下 20 次谢谢,这是真心的感谢。即便从法理上,居委会根本没有权利限制我自由,从道德上,居委会所有成员都应该作为纳粹帮凶被判刑,但我依然在那个时刻对她们说出了我这辈子连续说过的最多次谢谢。

然而就当我在家里欢快地收拾行李时,居委在晚上 10 点打来了一个电话,当看到电话来的时候,我心里就有不好的预感,但我总觉得上帝不会如此捉弄我。可是,接到电话的时候,居委和我说要告知我一个坏消息,我们楼里今天上午的核酸检测出来了两个阳性。这个晴天霹雳让我前面所有的开心,所有的比喻,都像是一个巨大而悲惨的笑话。我问居委,如果我早一个小时出门,是不是我就是合法出小区了,居委说是的。我和居委说,我已经不需要告诉你我的心情是怎么样的了,你作为一个人,你自己能够明白你在对我做什么事情。

我一辈子遵纪守法,即便是在中华人民共和国的驾照考试中,因为我色弱行了一个这个国家所有色弱都会且必须要行的贿,我都难过了一年。我为上海市政府交了至少 20% 收入的税。但是这个国家现在却要逼良为娼,逼我上梁山。

我告诉自己,如果我现在真的就认了,不出小区,我这辈子都会瞧不起自己,我所有的人生偶像都会瞧不起我。即便坐牢,我也必须走出这个小区。这已经不是一个选择题,这是我的命运,我必须去迎接它。

于是我强行把电话挂了,不再接任何居委的电话。忍着眼泪,用最快的速度把东西全部打包好。我不知道我这眼泪从何而来,为了我自己,还是为了这个越来越荒谬的城市,这个我一直为之奋斗,深爱着的城市。

我把行李分成了两个箱子,一个大箱子放衣物,一个小箱子放食物,书包放护照等贵重物品。如果遇到最坏情况,我就提着食物的箱子跑,如果比最坏还更坏,我就带着书包跑。

晚上 11 点,我背着书包提着一大一小两个行李箱,走下楼道,楼已经被贴了封条,所幸没有被硬隔离。我害怕小区里的人发现我走了,用两只手提着箱子不让轮子滚动,但是箱子实在是太重,200 米的路可能走了有十几分钟。我能够感受到楼上正有无数双眼睛盯着我,我不知道他们是否会在小区大群举报我,不知道居委会不会随时冲出来拦住我,不知道小区门卫会不会放我走,甚至也不知道出了小区我能够提着这两大箱子去到哪里。

我心想,我这是真的走出了舒适区,走向了一条充满了不确定性的路。我甚至感觉自己是在玩一个游戏,不知道前方有多少副本,多少 NPC 在等着我。

到了小区门口,我把出门证给门卫看。门卫看到这是 4 月 30 号的出门证,问我为什么 29 号走。我说如果你一定要这么严格,那我就在门口坐到 0 点走,这总可以了。门卫觉得确实没这个必要,就同意放行。

小区门已经被各种栏杆椅子堵住,看得出来这段时间应该几乎没有任何人离开过小区。好不容易扒开一个口子,我终于双脚踏出了小区。那一刻,我知道,我没有了回头路了,而前方也看不到路,上海的夜晚还是那么寒冷,眼下当务之急,是解决下这个夜晚我要去哪里的问题。

好在我平时就喜欢散步,之前公司也在家旁边,所以附近哪些角落适合落脚,哪些角落有遮风避雨处我还算知道。就先冲着最坏的露宿街头打算前进,与此同时,再和原本约了早上 9 点车的客服沟通,是否能够改到半夜,虽然我自己也觉得并不现实。客服骂了我一顿无理取闹以后,突然司机莫名其妙给我打了电话,告诉我可以过来接我,并且 20 分钟就能到达。此刻,我终于感受到了什么叫天无绝人之路,只要这个国家还留有一丝允许人发挥主观能动性的角落,就没有解决不了的问题。

20 分钟后,我上了前往浦东机场的车。窗外的一切都是那么的熟悉而陌生。

4 月 30 日 0 点,我成功到达浦东机场。

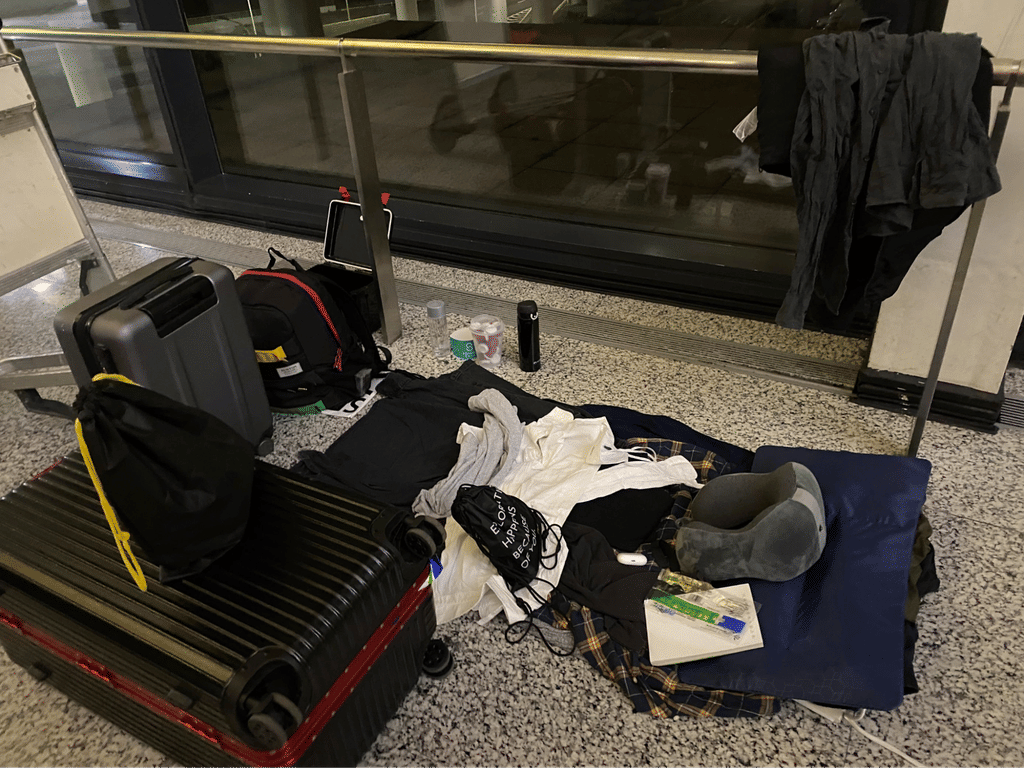

由于抵达我目的国最近的航班只能买到 5 月 2 号,这意味着我需要在机场过三个晚上,而且我还只能买到香港转机的,所以在香港机场还要再住一晚上。我曾经也去过各种艰苦地方旅行,所以我预期机场过夜对我来说也没有太大问题。但是简陋地过了一夜后,困难程度确实超出了我的想象。

首先由于我去的是一个赤道国家所以根本没带什么保暖的衣物,而机场夜晚的温度低的吓人。其次机场里时不时会有喇叭播放一些毫无意义的政府宣传广播,这对入眠也带来了极大的困难。另外,我无法确保机场里的人是绝对安全的,如果此刻我再感染上新冠,那不仅前功尽弃,我甚至都说不清楚自己是在小区内染上的还是在外面染上的。如果再被人恶意举报,防疫法也足够我吃上一壶。所以我还必须全程带口罩入睡。

第一个夜晚我基本就没怎么睡着。到了白天,我开始刷新机票,查询各个中转方案。另外,上海还有一个政策是离沪必须有 48 小时核酸,而我到了 1 号其实就过了 48 小时了。虽然我的目的国不要求任何核酸,但是我并无法确定航空公司不需要,海关也不需要。所以白天基本都在研究各种意外情况下的备选方案。

30 号晚上 6 点,由于前一天双手提箱子把肩颈肌肉彻底用废了,浑身酸痛,我喝了瓶啤酒(是的,我逃难还带啤酒)打算早早睡了节约写能量。但是 7 点多又醒来了,这种住宿条件完全无法入睡,望着窗外,我开始觉得自己真的有点太艰苦了。而且雪上加霜的是,我还发现自己已经有点感冒了,而我并没有带感冒药。

在当时的上海,感冒无疑等同于犯罪。尤其是在机场。我的身体告诉我,我可能熬不到再在机场待上两个晚上。虽然我知道机场附近绝大部分酒店都已经关了,就算没关,也没有车辆能派到机场来接我。但还是在携程上一个个尝试,终于被我找到一家破的有点像是贾樟柯电影里的小旅馆,却标价 700 多一晚上。直觉告诉我这个价格有点不太对劲,于是我抱着买彩票的心态打过去试试,让我喜出望外的是,这个小旅馆不仅可以住,而且还能叫车来机场接我。我实在想不到,这个国际化大都市还能找得出比这个小旅馆更好更完美的容身之地。

上了车后,旅馆老板娘让我先不要下车,她观察周围情况后告诉我可以下车再下车。我大体明白这个旅馆也是在半合法的状态下营业。但是无论如何,我还是找到了一个安全屋。

5 月 1 号上午,理论上我此时就不再具有 48 小时核酸的证明了,所以我需要再打车前往一个核酸点做核酸然后再回到旅馆。我和当初来机场接我的司机达成交易,浦东新区内无论哪里接我都 200 块钱一趟,往返 400 。如果说居委会赐予了我一次生命,这个司机就是赐予了我能够活动的四肢,我想象不到在现在的上海,还有什么我没有的自由。

等待核酸结果的过程是煎熬的。因为我确实当时已经有了一些感冒的症状,而且我还在机场滞留了那么久,非常害怕自己核酸是阳性。巧就巧在,那天上海基本已经实现了社会面清零,而我正属于社会面人士,如果这个时候我自己阳性,无疑会变成重点关照对象,扰乱了上海政府早已破碎却自以为体面的大局。

大约下午 6 点左右,我的核酸结果出来了,阴性。一颗心悬了下来。但是意想不到的是,5 月 1 号,原本提供中英文证明的核酸检测机构突然启用了核酸码,不再能够网上预约。而我当时并没有意识到这个细微的差异。导致我虽然核酸结果出来了,但是并不能够拿到核酸报告,只能拿到上海核酸系统里的一个记录。但是好在我目的地海关并不要求核酸报告,我只能赌一把上海和香港的航司与海关都能遵守书面政策要求不加码要求我提供核酸报告了。

5 月 2 号早上 6 点,我第二次到达了浦东机场。但其实我的飞机要傍晚才飞,司机因为自己本身是非法运营,所以特地赶早把我送过去,免得后面受到交警排查。在机场等待的 10 个小时里,我心脏狂跳,因为不知道接下来会发生什么事情。最后,我开始在 Youtube 搜各种宗教音乐,一个国家的信誉彻底崩塌后,人自然需要一点牢不可破的东西来填补这块信仰的漏洞。

下午 4 点,成功值机拿到机票,航司严格遵守了入境国要求,并没有问我要核酸报告。在中国海关口,虽然我一切证件齐全还是被盘问了 10 分钟,所幸顺利出关,但是我前面的一个女性因为旅游签被两个海关人员在疯狂劝返。

虽然理论上出了海关,几乎就没有任何意外能够阻拦我了,但是这一路不停的意外让我已经不敢提前庆祝胜利,因为每当我高兴时,总会有悲伤的事情突然袭来,我面对这种落差唯一的办法就是压抑自己的高兴。

晚上 6 点 40 分,飞机起飞,我离开了呆了 5 年的上海。我原本想在窗外,对着东方明珠塔竖一个中指,以回报这两个月上海对我所做的非法非人的囚禁,但是窗外一片漆黑,什么都看不到。

5 月 2 日晚上 09:30 落地香港机场,我人生第一次出国也是在香港转机。那时,我到了香港机场第一件事,就是找到了一台电脑,打开来 google.com.hk ,感受自由上网是一种什么样的感受。但是今天的香港,和浦东机场一样空旷,绝大部分商店都已关闭,东西也都尽数搬空。

离我的下一程航班还有 22 小时,我还需要在香港机场过上一夜。但还好香港机场设施比浦东机场要好得多,不至于要打地铺。

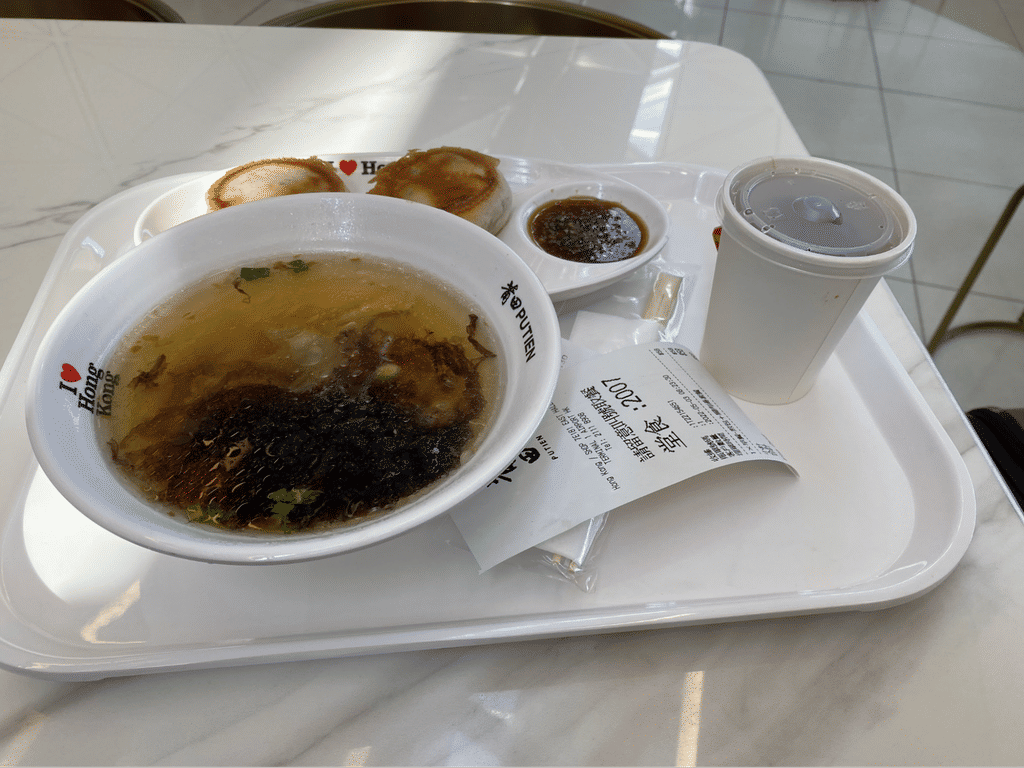

5 月 3 日 8:30,我在机场的莆田吃上了两个月以来,第一顿正儿八经的中餐。

晚上 8 点,我终于登上了最后一趟飞机。

5 月 4 日凌晨,我在目的国落地,我现在彻底地拥有了一切我想要的自由。我可以吃饱饭,我可以去医院,我甚至还可以毫无恐惧的感染新冠。我原本以为我会非常兴奋,毕竟这一路走来确实是有点太苦了,苦到有点超出了 2022 年地球文明允许的底线。但奇怪的是,我却找不到一丝快乐的踪迹。

写下这篇文章的时候是 5 月 10 日,我已经自由了一周,吃过了太多好吃的东西,但是我却还是抑制不住的悲伤,所有的快乐对我来说都只是暂时的麻痹,当这些短暂的刺激消失,我还是会回忆起我在家里收拾行李的那一个小时,我为什么会想要流泪,我是在为什么而流泪。

最后附上一张我在浦东机场附近黑旅馆的自拍照,在上海非法囚禁我的第一天开始我就不再剃胡子,并希望等解封时候带着胡子上街,让世人不要忘记我们被封了多久,不要原谅那些毫无道德底线,法治底线决定封我们的人。